-

Пустыня Дашт-и Лут – полюс жары.

Очень неожиданное впечатление получилось от этой иранской пустыни. Я не увидел то, что ожидал: песчаные дюны, верблюдов, оазисы с пальмами и колодцами. И увидел то, о чём не знал: небхи, калуты, песчаные деревни…

-

От Шираза до пустыни Лут

Мы покинули гостеприимный Шираз и продолжили путешествие по Ирану. Теперь наш путь лежит в пустыню Лут. В этом фотоальбоме я покажу, что интересного мы увидели за время пути.

-

Разрушенный Персеполис

В этом путешествии мы прикоснулись к памятникам возрастом более 1500 лет. Это всегда впечатляет!

-

Шираз – город поэтов

Шираз - город поэтов, вина и цветов. Город поэтов потому, что это родина плеяды деятелей культуры средневекового Ирана. Уже не город вина после революции 1978 года. Цветы, конечно, есть. Но не сказать, что…

-

Музей “Дорога жизни”

Музей "Дорога жизни" открыл для нас новые факты о спасении жизни нескольких сотен тысяч людей. Экспозиция музея - рассказ о подвиге простых людей. Подвиге невероятном.

-

Ормуз. Капля в море.

Маленький остров в персидском заливе показал нам много чудес природы, согрел жарким солнцем и приласкал мягкими водами.

-

Тегеран 2024

Тегеран - начало нашего путешествия в Иран. В этой серии я буду публиковать скорее фотоальбомы, чем рассказы.

-

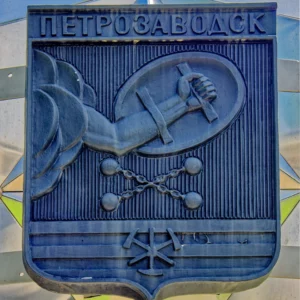

Квест в Петрозаводске

Как прогуляться по Петрозаводску с интересом - узнаете прочитав этот небольшой рассказ.

-

Кижи. Дорога и впечатления.

Кижи - деревянное наследие России. Вершина плотничьего мастерства. Такого нет нигде в мире.

-

Александровский дворец в Пушкине

Открылся ещё один императорский дворец. Пусть и не полностью. Интересен он прежде всего жилыми интерьерами.